Wasserstoff und die Energiewende: großes Potenzial auch in Frankfurt

10.11.2025

8 Minuten

Bei der Gestaltung der Energiewende kann Wasserstoff eine führende Rolle einnehmen. Wir erklären, wie man in Zukunft mit Wasserstoff heizen kann, welche Fortschritte das Mainova-Vorbildkraftwerk in der Gutleutstraße macht und über welche renommierte Auszeichnung wir uns im Rahmen der regionalen Wasserstoff-Planung besonders gefreut haben.

Erstellt von Mainova Redaktion

Freut euch auf folgende Themen:

- Kleine Farbenlehre

- Die Potenziale von Wasserstoff

- Ein Kernnetz für den Wasserstoff-Hochlauf

- Innovationspreis: ausgezeichnete Pläne

- H2-ready: das Mainova-Vorbildkraftwerk HKW West

- Schulterschluss für die Energiewende

Wasserstoff ist die Nummer 1 – zumindest im Periodensystem der Elemente. Auch bei den Hoffnungsträgern für die Energiewende steht H2 weit oben. In Zukunft könnte durch das Gasnetz in Deutschland Wasserstoff fließen und das Zuhause mit Brennstoffzellenheizungen erwärmt werden. Was dies so attraktiv macht: Bei der Nutzung von Wasserstoff entsteht kein CO2. Er ist gut speicherbar und lässt sich leicht transportieren. Wir erklären euch wichtige Grundlagen. Dazu geben wir ein Update zu unserem Vorbildkraftwerk in der Gutleutstraße, das in der Lage sein wird, aus Wasserstoff Strom und Wärme zu erzeugen. Um das große Potenzial von Wasserstoff schneller und besser zu erschließen, werden Kräfte in verschiedenen Initiativen und Kooperationen gebündelt. Wir stellen sie euch vor!

Wasserstoff: eine Farbenlehre

Die Nummer 1 im Periodensystem, Knallgasprobe, das häufigste Element im Universum, Elektrolyse, farblos, geruchslos, geschmackslos, tritt fast immer in Verbindung auf, wird flüssig erst bei -253 °C – jeder von uns hat aus dem Chemieunterricht Erinnerungen an Wasserstoff.

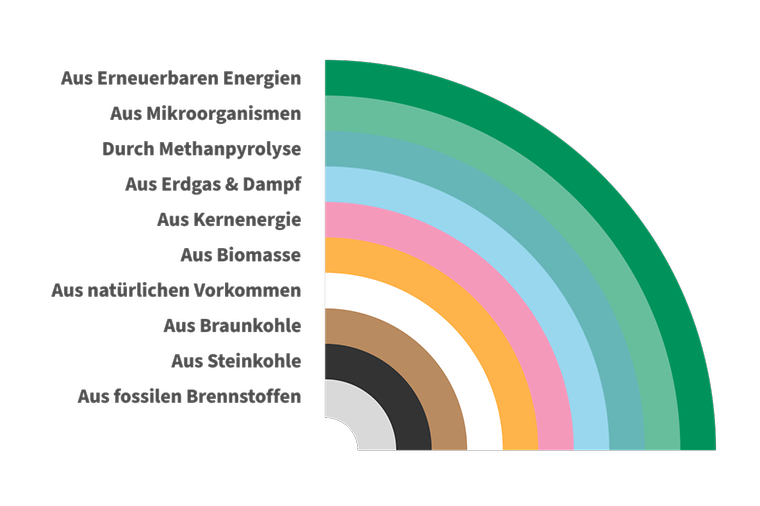

Um die Potenziale von Wasserstoff für die Energiewende zu verstehen, beginnen wir mit einem Regenbogen. Grün, blau, türkis, aber auch rosa, orange, weiß und grau: Wasserstoff hat viele Farbcodes. Sie verraten, welches Verfahren (z. B. Elektrolyse, Pyrolyse, Dampfreformierung) für die Produktion des Wasserstoffs eingesetzt wird und welche Energiequelle dafür genutzt wird. Denn Wasserstoff ist zwar das häufigste Element in unserem Universum, kommt jedoch fast immer in Verbindung mit anderen vor, zum Beispiel zusammen mit Sauerstoff in Wasser (H2O) oder zusammen mit Kohlenstoff in Methan (CH4). Um Wasserstoff zu erhalten, muss er also gespalten werden. Das kostet Energie.

Dunkelgrün (Strom): Hier wird Wasserstoff durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen, indem Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird.

Hellgrün (Mikroorganismen): Die Arbeitsgruppe Photobiotechnologie der Ruhr-Universität Bochum analysiert an Wasserstoff, der mithilfe von Mikroorganismen (Grünalgen) gewonnen wird. Auch Prof. Dr. Kirstin Gutekunst, Professorin für Molekulare Pflanzenphysiologie an der Universität Kassel, forscht daran, wie Cyanobakterien in eine effiziente Wasserstofffabrik verwandelt werden können.

Türkis: Türkisfarbener Wasserstoff ist ein Nebenprodukt der Methanpyrolyse. Dabei wird Methan in Wasserstoff und festen Kohlenstoff gespalten. Wie die Klimabilanz dieses Verfahrens ausfällt, hängt zum einen davon ab, welche Energie für die Methanpyrolyse genutzt wird. Denn das Verfahren benötigt Temperaturen von mehr als 1.000 °C. Zum anderen kommt es darauf an, ob der Kohlenstoff dauerhaft gespeichert wird.

Blau: Hier werden Erdgas und erhitztes Wasser in Form von Dampf zusammengebracht. Es entstehen Wasserstoff und Kohlendioxid. Das CO2 wird dann abgeschieden, genutzt oder gespeichert (Carbon Capture, Utilisation and Storage – CCUS)

Rosa: Hier entsteht der Wasserstoff durch Elektrolyse mit Kernenergie.

Orange: Diese Farbe steht beispielhaft dafür, dass es manchmal schwierig ist, im H2-Farbenspektrum den Überblick zu bewahren. So hat der Deutsche Bundestag Wasserstoff, der direkt aus Biomasse oder mit Strom aus Müllheizkraftwerken erzeugt wird, als orange bezeichnet. Französische Forscher haben unlängst im Magazin „nature geoscience“ vorgeschlagen, durch Injektion von Wasser in eisenreiche Gesteinsschichten die Produktion von natürlichem Wasserstoff aktiv anzuregen und dies orangenen Wasserstoff zu nennen.

Weiß: Diese Farbe steht für Wasserstoff, der in natürlichen Lagerstätten vorkommt, also nicht im Labor oder in der Industrie produziert wird. Er entsteht tief unter der Erde, wenn Eisen und Wasser miteinander reagieren. Zum Beispiel wurde 1987 am Rande des Dorfes Bourakébougou in Mali ein 110 m tiefer Wasserbrunnen gebohrt. Dabei stieß man auf eine Gasblase, die zu 98 % aus Wasserstoff besteht. Kurz darauf entstand eine Pilotanlage, die seitdem das Dorf mit Strom versorgt. Der Umfang der weltweiten Vorkommen ist noch genauso unklar wie die Klimabilanz bei der Förderung.

Braun/schwarz/grau: Als grauer Wasserstoff wird Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen bezeichnet, bei dem das CO2 nicht aufgefangen wird (also ohne CCUS). Manchmal wird hier noch zwischen schwarzem (aus Steinkohle) und braunem Wasserstoff (aus Braunkohle) unterschieden. Grauer Wasserstoff macht derzeit etwa 70 % der weltweiten Produktion aus.

Großes Potenzial in allen Sektoren

Die Potenziale von Wasserstoff sind enorm. Er ist ein maßgeblicher Energieträger, um die gesamte Volkswirtschaft zu dekarbonisieren. Denn er kann in allen Sektoren (Strom, Mobilität, Wärme) einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Dabei ist selbstverständlich grüner Wasserstoff am attraktivsten. Denn dieser wird – wie unsere Farbenlehre zeigt – durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen. Jedoch haben weder Deutschland noch Europa in absehbarer Zeit die Möglichkeit, erneuerbare Energien in dem Umfang zu erzeugen, wie sie nötig wäre, um den gesamten Wasserstoffbedarf zu decken. In Verbindung mit CCUS können auch blauer und türkiser Wasserstoff deshalb zumindest für eine Übergangszeit ebenfalls auf die Klimaziele einzahlen.

Der Ausbau der Erneuerbaren schreitet voran

Auch wenn es für die Wasserstoff-Nutzung in großem Stil noch viele Herausforderungen gibt – an allen Ecken und Enden tut sich was. Und die Erneuerbaren sind klar im Aufschwung! Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch im Jahr 2024 erneut an und lag bei 54,9 % nach 53,3 % im Vorjahr.

Von Wind über Wasser bis Solar könnt ihr den jeweiligen Anteil an der regenerativen Bruttostromerzeugung und weitere interessante Infos im Servicebereich des BDEW nachlesen.

Erneuerbare Energien: Webseite des BDEW aufrufen

Ein Kernnetz für den Wasserstoff-Hochlauf

Auch in der Politik ist man sich des enormen Potenzials von Wasserstoff bewusst – gerade für die energieintensive Industrie. Und natürlich kennt man die Gegebenheiten, beispielsweise die standortbedingt begrenzten EE-Kapazitäten. Daher richtet sich der Blick nicht nur auf die lokale Wasserstoff-Erzeugung, sondern auch auf den Transport und Importe aus dem Ausland. Zentrale Weichen für einen bedarfsgerechten Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur wurden gestellt. In den Schlaglichtern der Wirtschaftspolitik (Monatsbericht 02/2024) heißt es:

„[…] Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Nutzung umfasst, ist neben der Verfügbarkeit von wettbewerbsfähigem Wasserstoff eine leistungsfähige Infrastruktur. Damit Wasserstoff deutschlandweit dorthin transportiert werden kann, wo der Bedarf besteht, ist eine leitungsbasierte Infrastruktur nötig. Die großen Industriezentren, Speicher, Kraftwerke und Importkorridore werden entsprechend vernetzt. […]“

Wie das Wasserstoff-Kernnetz die Erzeugung und Nachfrage verbinden soll, weshalb eine Importinfrastruktur notwendig ist und welche Stufen vorgesehen sind, erfahrt ihr im Detail auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Wasserstoffnetz für die Energiewende: Online-Version lesen

Auch der Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD nimmt das Thema Wasserstoff in den Blick. Deutschland solle „eine führende Rolle in einer europäischen Wasserstoffinitiative einnehmen. Ein vertrauenswürdiges und unbürokratisch umsetzbares Zertifizierungssystem für klimafreundliche Energieträger ist entscheidend, um deren Hochlauf erfolgreich voranzutreiben.“

Pläne für eigenes Verteilnetz in Frankfurt/Rhein-Main mit Innovationspreis ausgezeichnet

Ob bei uns produziert oder importiert: Aus dem Kernnetz, das als wichtiges Grundgerüst fungiert, muss der Wasserstoff weiter. Zu möglichst vielen Abnehmern. Und hier kommt das Know-how der regionalen Versorger und Verteilnetzbetreiber zum Tragen. Die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main soll ein eigenes regionales Verteilnetz für Wasserstoff erhalten – und durch gleich mehrere Anbindungen an das H2-Kernnetz mit klimaneutralem Wasserstoff versorgt werden: Erste Teilabschnitte von Rh2ein-Main Connect“ sollen bis 2028 gebaut werden, ab 2032 könnte dann der Startschuss für die lokale Weiterverteilung des Wasserstoffs fallen.

Gemeinsam mit den Regionalversorgern ENTEGA AG, ESWE Versorgungs AG und Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) sowie dem Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe GmbH (OGE) und den Verteilnetzbetreibern e-netz Südhessen AG und NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH arbeiten wir an diesem vielversprechenden Projekt. Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurde es Ende vergangenen Jahres mit dem „Innovationspreis Neue Gase“ ausgezeichnet. Der Innovationspreis prämiert alle 2 Jahre wegweisende Energiekonzepte und innovative Projekte aus verschiedenen Kategorien, die die Energiewende vorantreiben. Die Jury lobte: „Das Gemeinschaftsprojekt zeigt, wie wichtig die regionalen Akteure für den Wasserstoffmarkthochlauf sind. Der starke Verbund aus regionalen Unternehmen verknüpft die Industrie- und Gewerbeversorgung mit der Stadtteilversorgung und nimmt sich dabei der wichtigen Aufgabe an, das Gasverteilnetz zu transformieren und an das Wasserstoffkernnetz anzuschließen.“

Innovationspreis für Wasserstoff-Projekt: Pressemitteilung lesen

Bestehende Infrastrukturen nutzen

Ein großer Pluspunkt für den Einsatz von Wasserstoff ist: Teile der nötigen Infrastruktur sind heute schon da. Das vorhandene Gasnetz – Mainova ist zum Beispiel für 4.000 km in der Region Frankfurt Rhein/Main verantwortlich – ist in der Lage, mit wenigen Anpassungen in Zukunft auch grüne Gase wie Wasserstoff zu transportieren.

H2-ready: das Mainova-Vorbildkraftwerk HKW West

Dementsprechend vorausschauend planen wir seit Langem den Kohleausstieg. Mit dem neuen Vorbildkraftwerk in der Gutleutstraße setzt Mainova einen entscheidenden Schritt in Richtung klimafreundliche Energieversorgung für Frankfurt um.

Auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks West entsteht eine moderne Anlage, die bereits weit fortgeschritten ist: Die zentralen technischen Komponenten sind installiert, darunter zwei hochmoderne, wasserstofffähige Gasturbinen. Sie bilden das Herzstück einer hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt und dabei einen Brennstoffnutzungsgrad von rund 90 % erreicht. Für die Frankfurterinnen und Frankfurter bedeutet dies nicht nur eine sichere und zuverlässige Energieversorgung, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Klimabilanz der Stadt. Durch den Umbau können jährlich rund 400.000 t CO₂ eingespart werden – ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040. Darüber hinaus wird das Vorbildkraftwerk so ausgelegt, dass es künftig mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann. Damit schafft es langfristige Perspektiven für eine nachhaltige Energiezukunft. Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht somit ein Projekt, das ökologische Verantwortung, Versorgungssicherheit und bezahlbare Energie miteinander verbindet und Frankfurt bundesweit zu einem Vorreiter beim Ausstieg aus der Kohle macht.

Schulterschluss für die Energiewende – Initiativen und Pilotprojekte

Eine echte Premiere! Eine Beteiligung von Mainova, der Stadtwerkeverbund Thüga, führt gemeinsam mit lokalen Partnern das deutschlandweit beachtete Pilotprojekt H2Direkt zum Heizen mit Wasserstoffbrennwertheizungen durch. In Hohenwart bei Ingolstadt fließt seit Herbst 2023 reiner grüner Wasserstoff durch ein bestehendes Gasnetz – ein deutschlandweit einzigartiger Praxistest. Zehn Haushalte und ein Gewerbebetrieb werden zuverlässig mit 100 % H₂ versorgt. Die neuen Brennwertgeräte liefen selbst bei Wintertemperaturen bis -15 °C störungsfrei. Nur Zähler und Heizgeräte mussten angepasst werden, das Netz selbst blieb unverändert. So wird sichtbar: Mit minimalem Aufwand lassen sich bestehende Infrastrukturen in eine klimaneutrale Zukunft überführen.

Praxisnahes Langzeitlabor: Auf H2Direkt folgt H2Dahoam

Nach Abschluss der 18-monatigen Pilotphase wird die Versorgung nahtlos im Folgeprojekt H2Dahoam weitergeführt. Dabei werden weitere Haushalte eingebunden, zusätzliche Erfahrungen gesammelt und Konzepte zur Wasserstoff-Erzeugung vor Ort geprüft. So entsteht ein praxisnahes Langzeitlabor, das zeigt, wie Wasserstoff Schritt für Schritt zum festen Bestandteil der kommunalen Energieversorgung werden kann. H2Direkt wurde im März 2025 mit dem Innovationspreis des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) ausgezeichnet.

Genug der Theorie! Ihr wollt euch selbst mit Wasserstoff vertraut machen? Das könnt ihr im Rhein-Main-Gebiet wunderbar tun. Schaut doch zum Beispiel mal bei der öffentlichen Wasserstofftankstelle im Industriepark Frankfurt-Höchst vorbei. Und haltet die Augen offen: Die FES hat ein wasserstoffbetriebenes Müllfahrzeug auf Frankfurts Straßen geschickt und die Buslinie 36 fährt zwischen Westbahnhof und Hainer Weg mit einem Bus mit Brennstoffzellentechnologie, liebevoll „Wasserstöffche“ genannt. Besonderer Clou für die Fahrgäste: Alle Sitzplätze verfügen über einen USB-Zugang, um das Handy zu laden. Über weitere spannende Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden! Mehr Infos zur Gestaltung der Energiewende, aber auch zu anderen Energiethemen findet ihr immer hier im Blog sowie auf Instagram, Facebook und YouTube.